All Stories

목적에 따라 앱(도구) 쓰기

올해는 글 쓰는 일 이외에 관리, 운영, 기획 업무에 집중할 예정이다. 새로운 업무에 대하 프로세스를 짜고 있는데, 이거 왠 걸. 지금까지 쌓아온 생산성 앱 사용 노하우를 10000% 사용하고 있잖아?

In 생산적글쓰기, Jan 06, 2021직접 쓰든지, 응원하든지, 패스하든지

더 잘 쓸 수 있는 주제의 글이면 직접 써주세요. 유용한 정보와 저만의 통찰력을 잘 담은 글이라며 응원해주세요. 제 글의 가치를 못느끼지면 패스해주세요.

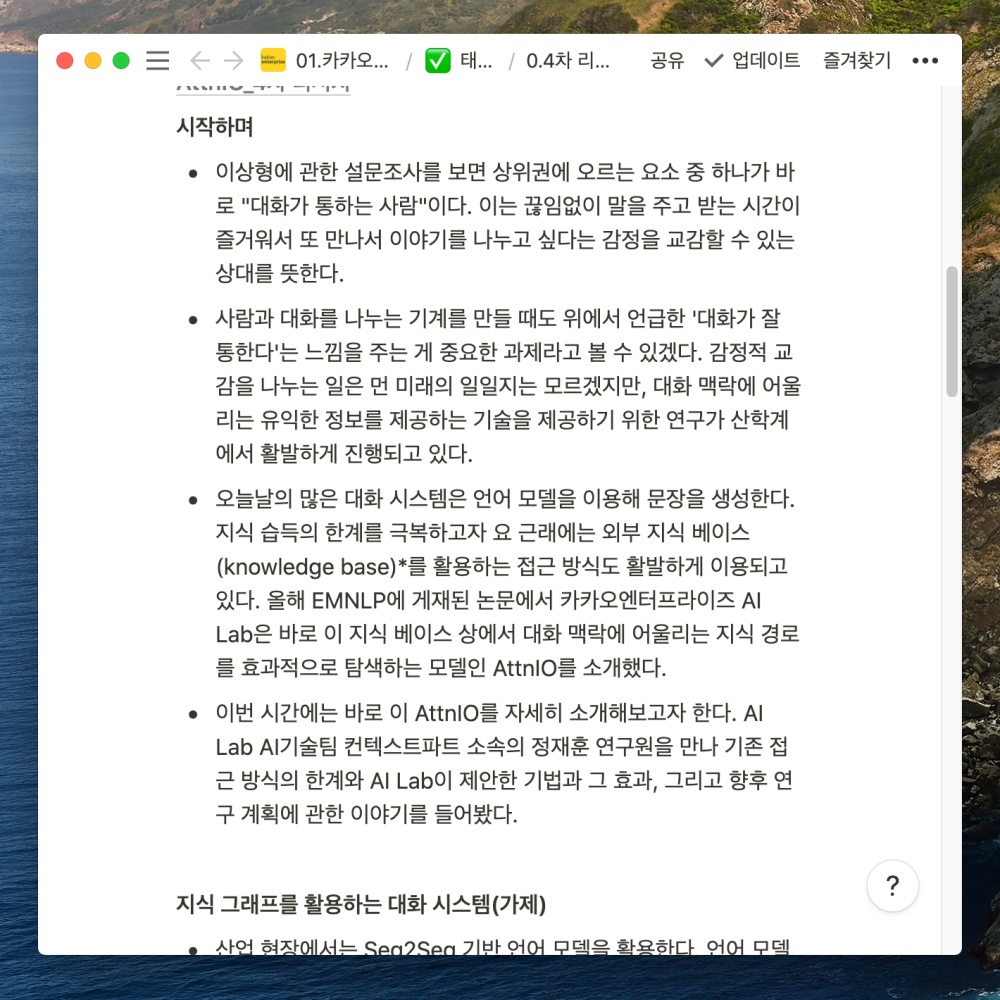

In 콘텐츠라이터, Dec 23, 2020글쓰기를 주제로 한 뉴스레터 (사이드) 프로젝트

내가 원하는 방식대로 컨셉과 주제를 결정할 수 있는 프로젝트를 통한 성장이 필요할 때를 느꼈다. 주제는 뉴스레터다.

In 커리어고민, Dec 22, 20202% 부족한 문장은 반드시 발견된다

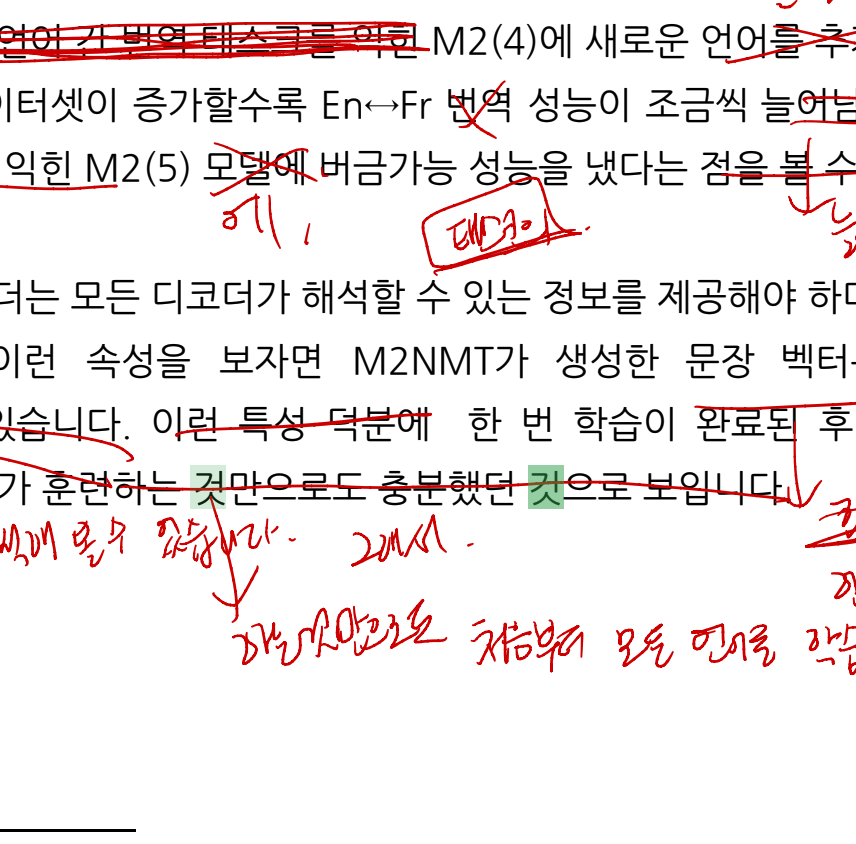

여러 번의 검토 과정을 거쳐서 글 하나가 탄생한다. 이 과정에서 내 거로 충분하게 소화하지 못한 부분을 표현하는 문장은 반드시 걸러진다. 못썼다고 느끼면 남도 그렇게 느끼는 듯하다.

In 생산적글쓰기, Dec 15, 2020개요쓰기를 시작하게 된 이유

몇천 자가 되는 글을 논리적으로 잘 쓰려면 반드시 개요를 작성해야 한다. 개요를 작성하면 2가지 장점이 있다.

In 생산적글쓰기, Dec 14, 2020